投資デビュー必見!本記事では単元未満株の仕組みやメリット・デメリット、配当や優待の受け取り方、売却方法まで初心者でもわかりやすく解説します。

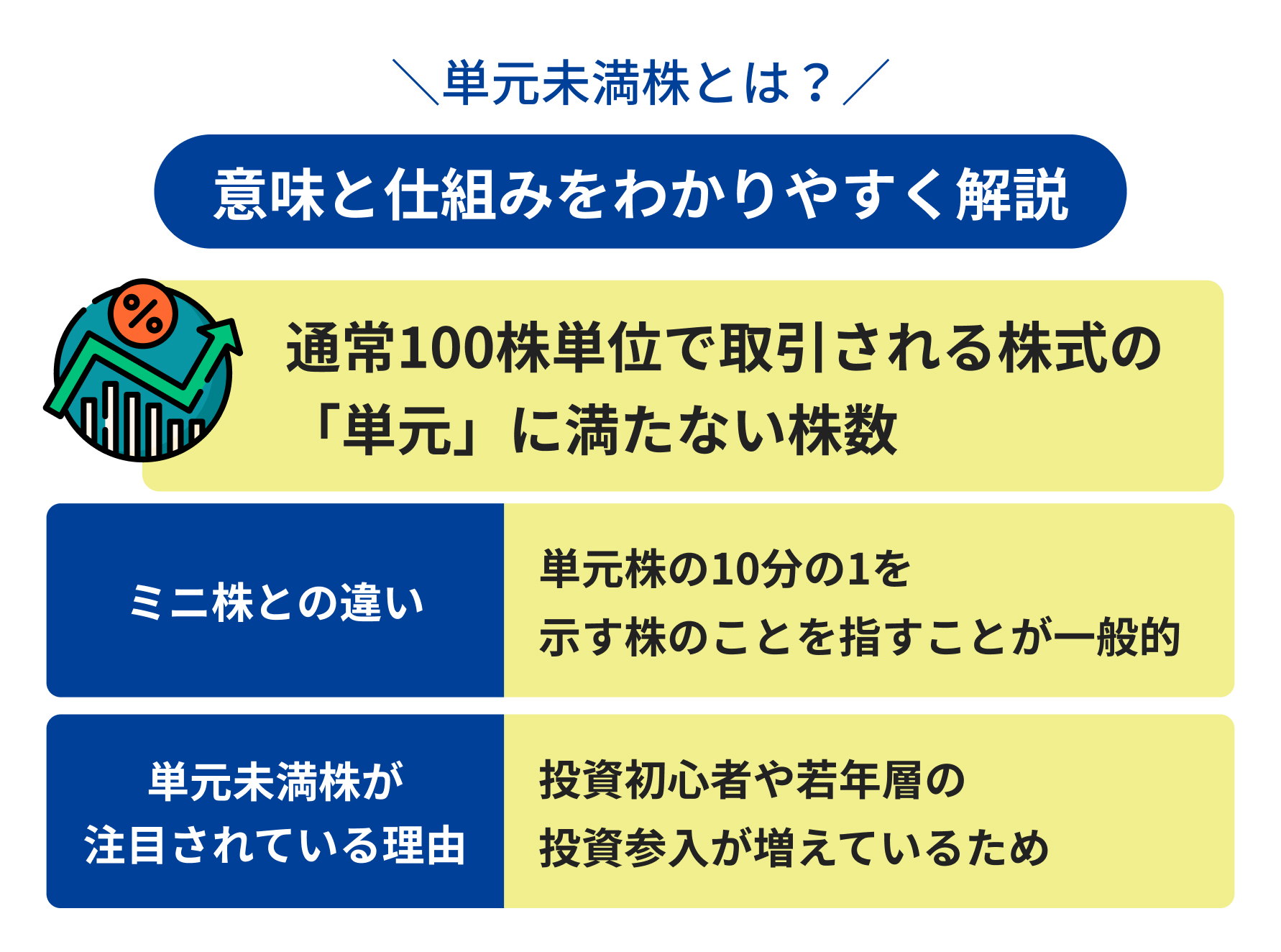

単元未満株とは?意味と仕組みをわかりやすく解説

単元未満株とは、通常100株単位で取引される株式の「単元」に満たない株数を指します。たとえば、1株から99株までが単元未満株に該当します。株式市場では、通常の注文では単元株しか扱えないため、単元未満株を扱うには証券会社が提供する特別なサービスを利用する必要があります。

ミニ株との違い

ミニ株は、単元未満株と同じように扱うケースもあります。ミニ株とは、単元株の10分の1を示す株のことを指すことが一般的です。証券会社によっては「プチ株」「S株」などの名称で提供されており、注文のタイミングや売買方法に違いがあるため、利用前に確認が必要です。

なぜ単元未満株が注目されているのか?

最近では、投資初心者や若年層の投資参入が増えており、少額から始められる単元未満株が注目を集めています。「高額な株を少しだけ買いたい」「気になる企業に試しに投資したい」といったニーズに応えられる点が魅力です。

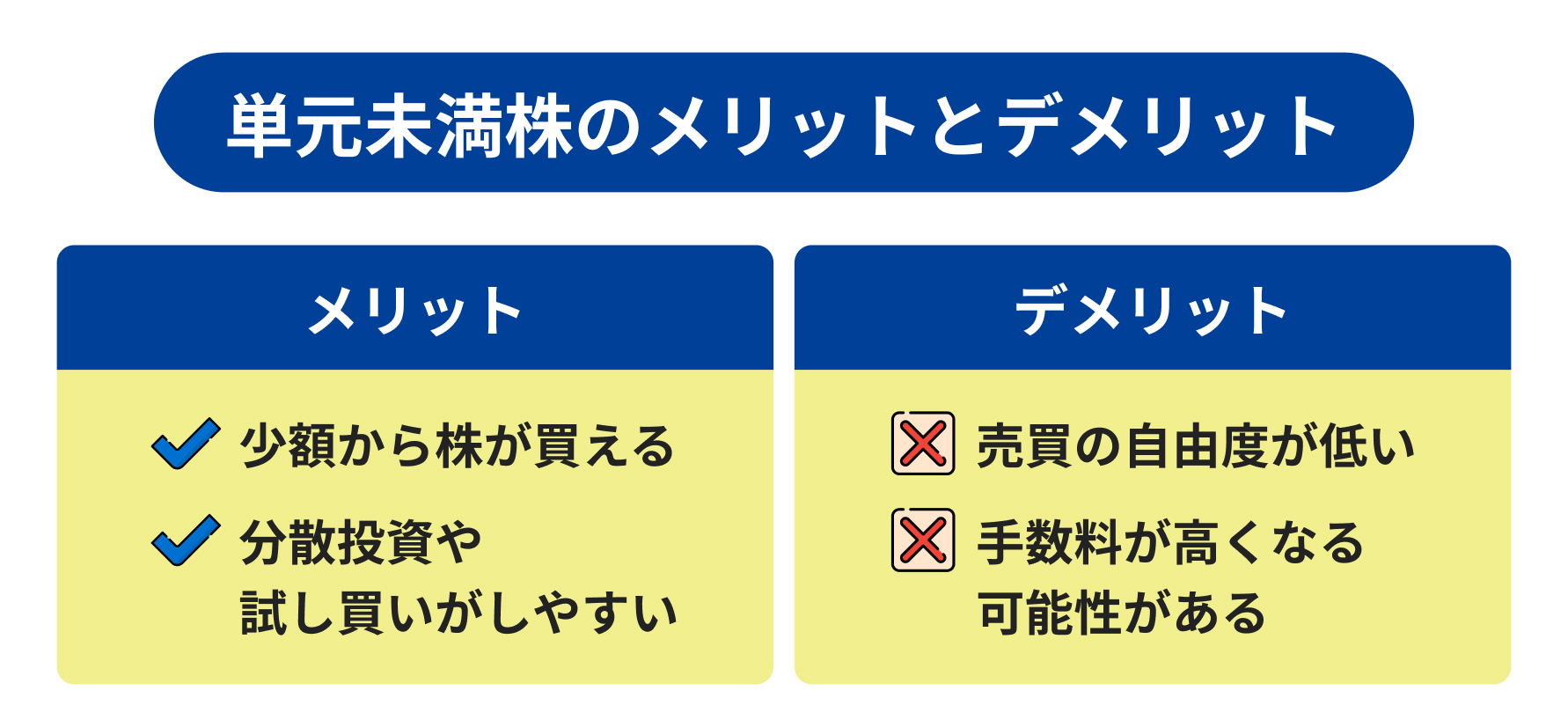

単元未満株のメリットとデメリット

単元未満株には、メリットとデメリットの両方があります。具体的にどのような特徴があるかを確認しましょう。

メリット1. 少額から株が買える

単元未満株の最大の魅力は、少額から買える点です。1株~99株単位で購入できることが多く、数百円〜数千円という非常に少額から株式投資を始められます。

通常、株式は100株単位での売買が基本ですが、単元未満株であれば高額な銘柄でも気軽に手が出せます。たとえば、1株あたり数万円する人気企業の株でも、1株から買えるので「とりあえず試してみたい」という初心者にも最適です。

メリット2. 分散投資や試し買いがしやすい

単元未満株は1株単位で買えるため、複数の企業に少額ずつ投資する「分散投資」が非常に簡単に実現できます。たとえば、異なる業種やセクターにわたって10社に1株ずつ投資することも可能で、リスクの分散につながります。

さらに、「この会社の将来性が気になるけど自信がない」という時に、1株だけ購入して企業の値動きを観察する試し買いとしても便利です。

デメリット1. 売買の自由度が低い

一方で、単元未満株には注意点もあります。そのひとつが売買の自由度の低さです。多くの証券会社では単元未満株の取引はリアルタイムでは行えず、1日1回の約定や、前場・後場での一括注文などに制限されているケースが一般的です。

そのため、市場の急変に即座に対応できない可能性があります。タイミングを見て利益確定したいという方にとっては、この柔軟性の低さはデメリットです。

デメリット2. 手数料が高くなる可能性がある

また、単元未満株では売買ごとに手数料が発生するため、取引金額に対して手数料の割合が高くなってしまうことがあります。

たとえば、数百円の株を購入しても、数十円〜百円単位の手数料がかかると、収益に与える影響は大きくなります。証券会社によっては手数料が無料となるケースもあり、利用条件の確認が必要です。

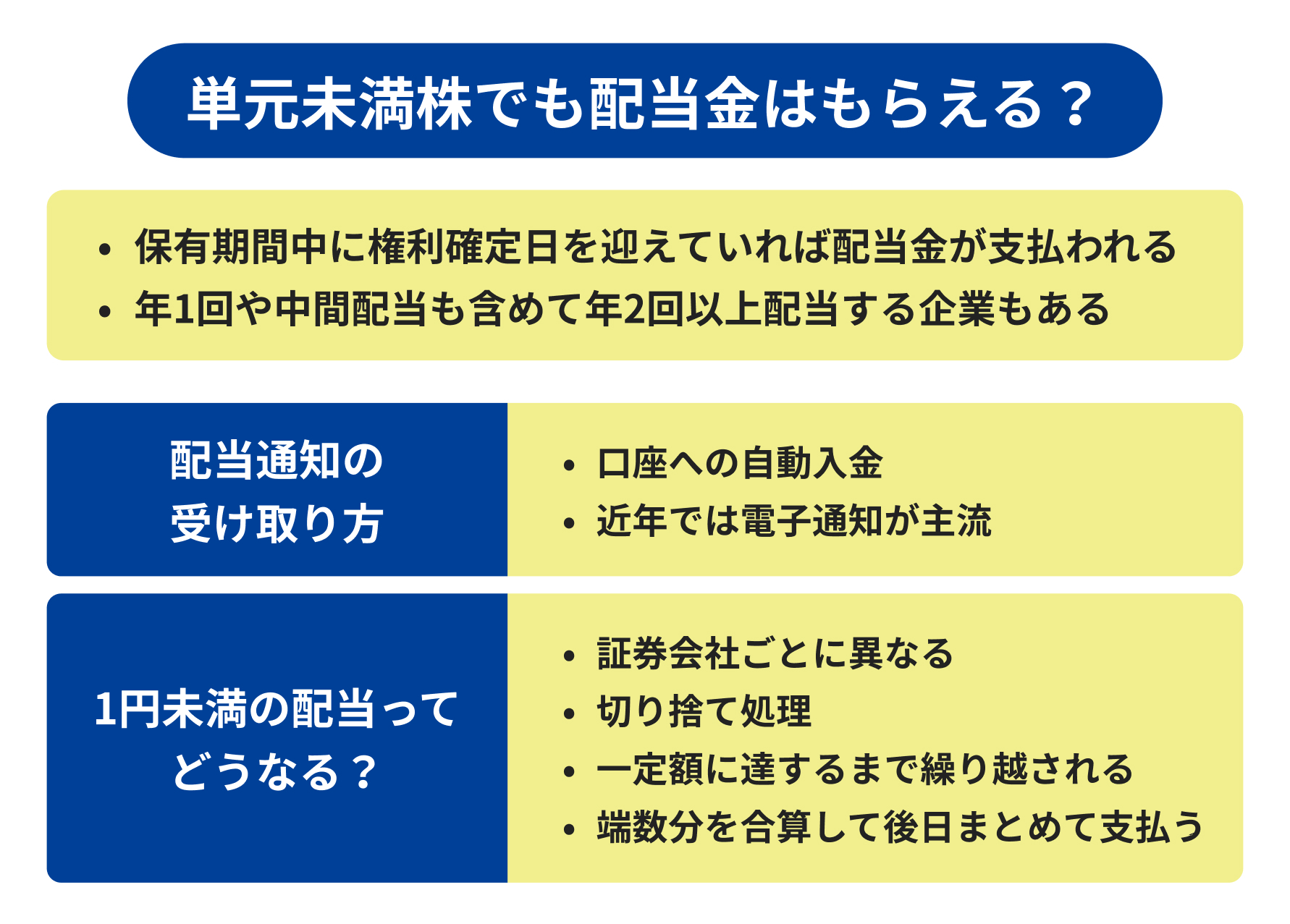

単元未満株でも配当金はもらえる?

単元未満株でも配当金がもらえるかは気になる方が多いです。配当金の仕組みや受け取り方について解説します。

単元未満株の配当の仕組み

単元未満株でも、企業が配当を実施していればその株数に応じて配当金が支払われます。たとえば1株を保有していれば、100株保有している場合と比較して、その1/100の金額が支給される計算です。

つまり、単元株と同じく、保有期間中に権利確定日を迎えていれば、しっかりと配当を受け取ることができます。企業によっては年1回、あるいは中間配当も含めて年2回以上配当を出している場合もあるため、少額でも安定的なインカムゲインを得たい方にとってはメリットとなるでしょう。

配当通知の受け取り方

配当金は、保有している証券会社の口座に自動的に入金されるのが一般的です。実際に入金された金額は証券会社の取引画面やマイページで確認でき、通知書が郵送で届くこともあります。

近年では電子通知が主流になっており、マイページ上での配当履歴の確認が便利です。配当が入金された場合、証券会社によってはメールで通知される設定も可能なため、忘れずに確認できるよう通知設定をしておくと良いでしょう。

1円未満の配当ってどうなる?

単元未満株を保有していると、ごくわずかな配当額になることもあります。配当額が1円未満の場合、その金額の扱いは証券会社ごとに異なり、切り捨て処理されたり、一定額に達するまで繰り越されたりする場合があります。

一部の証券会社では、端数分を合算して、後日まとめて支払うという対応をしているケースも見られます。中には1円未満の金額でもポイント還元という形で処理する会社もあるため、自分が利用する証券会社の配当処理ルールは事前に確認しておくと安心です。

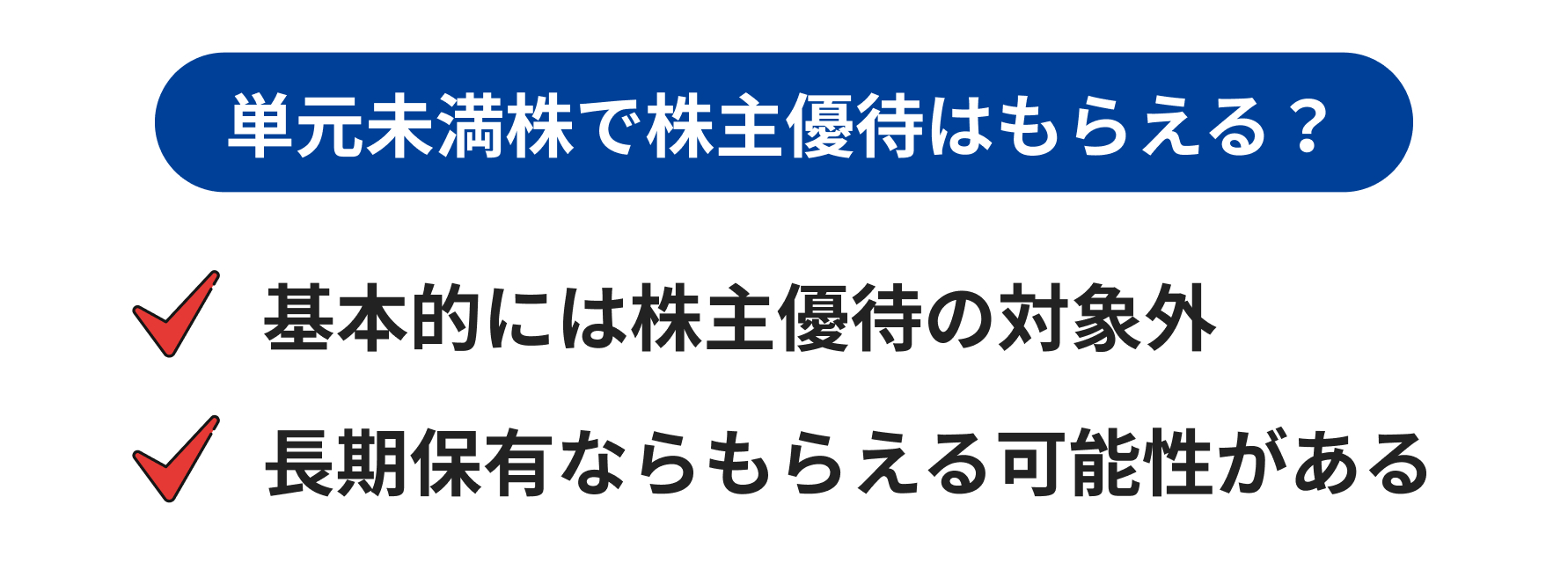

単元未満株で株主優待はもらえる?

単元未満株では株主優待はもらえるのでしょうか?ここでは、単元未満株を購入した際の株主優待について解説します。

基本的には株主優待の対象外

ほとんどの企業が株主優待を提供する条件として「100株以上の保有」を掲げており、単元未満株(1株〜99株)の保有者は対象から外れてしまうケースが一般的です。優待の配布や管理コストを考慮し、一定数以上の株主に絞って提供することで、企業側の運用をスムーズにする意図があります。

長期保有ならもらえる可能性がある

とはいえ、すべての企業が一律に単元未満株を優待の対象外としているわけではありません。中には、1株からでも保有していれば株主優待の一部を提供する企業や、長期保有者(たとえば1年以上継続保有など)に対して優待を段階的に開放する企業も存在します。

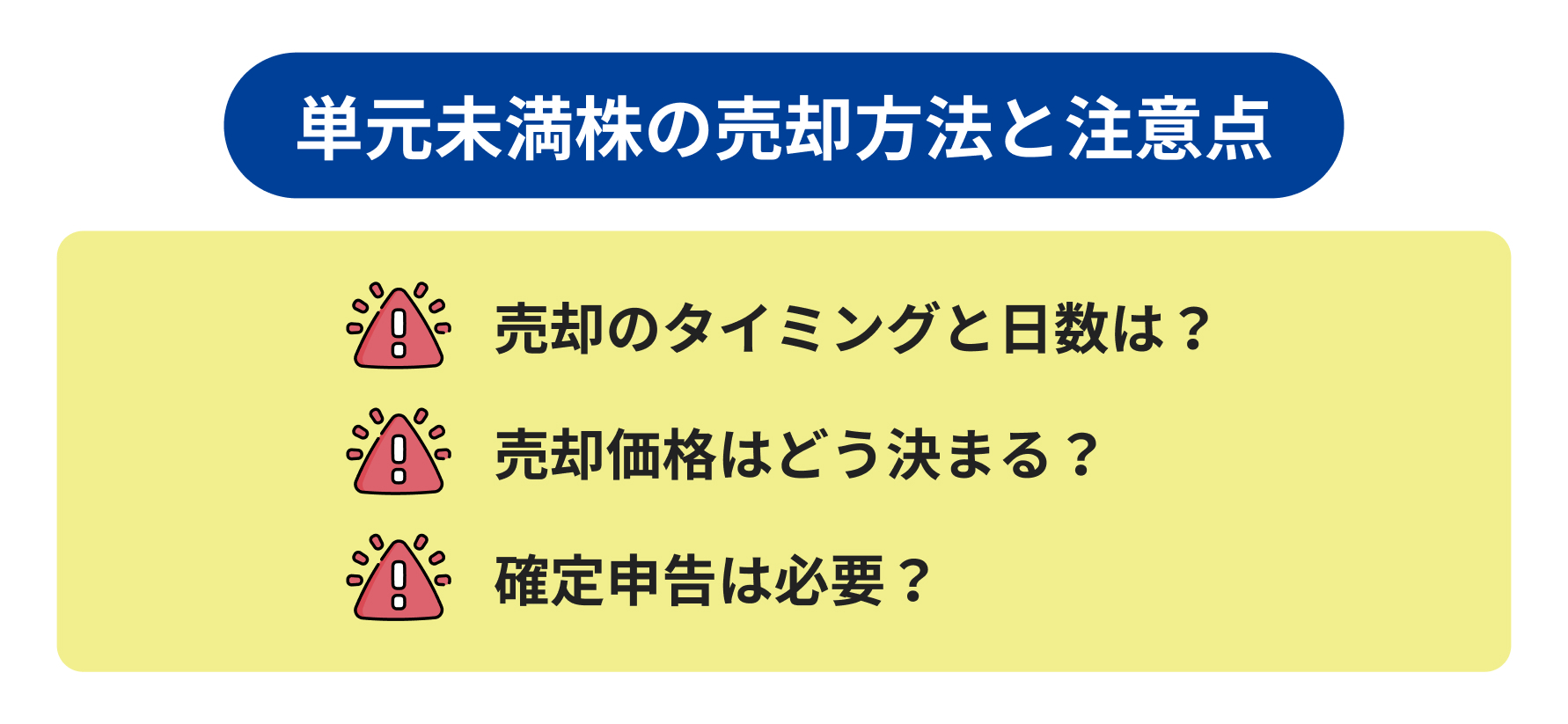

単元未満株の売却方法と注意点

単元未満株を購入したら適切なタイミングで売却するのが望ましいです。しかし、通常の単元株とは異なり、売却ルールが違う可能性があります。単元未満株を売却する際の注意点について確認しましょう。

売却のタイミングと日数

単元未満株の売却は、通常の株式とは異なり、リアルタイムでの売却が難しい場合が多く、証券会社によっては注文をまとめて処理する形式が取られています。そのため、売却の注文を出してから実際に約定するまでに数時間から数日かかることがあります。

株価が大きく動いているタイミングでは、意図した価格での売却が難しくなることもあるため、時間に余裕を持った対応が必要です。

売却価格はどう決まる?

単元未満株の売却価格は、一般的にその日の終値や証券会社が設定する取引価格に準じて決定されます。リアルタイムでの板情報による取引ではないため、市場の瞬間的な動きには反応できず、売却希望価格と実際の約定価格に差が出ることもあります。

たとえば、午前中に売却注文を出しても、約定がその日の終値ベースで処理される場合、急な価格変動があると予想外の損益になる可能性もあります。

確定申告は必要?税金の扱いもチェック

単元未満株の売却益や配当金にも、他の株式と同様に税金がかかります。原則として、利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、税金は自動的に差し引かれるため、原則として確定申告は不要です。

一方で、一般口座や源泉徴収なしの特定口座を利用している場合、年間の売却損益を自己計算し、確定申告が必要になります。損失が出た場合は、確定申告によって他の利益と損益通算を行うことで節税につながる可能性もありますので、状況に応じて検討しましょう。

大和コネクト証券なら単元未満株がもっと手軽に!

単元未満株で株式デビューするなら、スマホ専業証券の大和コネクト証券がおすすめです。大和コネクト証券では、単元未満株のことを『ひな株』といって簡単にお取引できるようになっています。

大和コネクト証券の詳細な情報はこちらからご確認ください。

大和コネクト証券についてはこちら

他社と比べたメリット

大和コネクト証券では、単元未満株の取引手数料が低水準に設定されており、コスト面での負担が少なく済む点が大きな特徴です。

また、ひな株では注文・約定はリアルタイムで行っているため、株価が大きく動いている場合などでもタイミングを逃さず取引することができます。

スマートフォン専用アプリを活用すれば、初心者でも直感的に操作できる画面設計で、注文から資産管理までワンストップで完結します。

さらに、永久不滅ポイントを利用したポイント投資や、毎月一定額で自動的に株を買い付けることなど、投資初心者でも迷わず始められるサービスが充実しています。

口座開設の流れとキャンペーン情報

口座開設の手続きも非常に簡単で、スマホと本人確認書類があれば、最短数分で申請が完了します。手続きはオンラインで完結し、印鑑や郵送は不要です。

さらに、大和コネクト証券では期間限定で口座開設者向けのキャンペーンも随時実施しており、口座を開くだけで現金やポイント、株の購入に使えるクーポンがもらえることもあります。

特典は時期によって内容が変わるため、最新情報は公式サイトでチェックしておくとよいでしょう。

単元未満株に関するよくある質問

まとめ

単元未満株は少額から投資を始めたい初心者におすすめです。配当や場合によっては優待などの魅力もあり、コツコツ資産形成したい方にぴったり。中でも「大和コネクト証券」はスマホで簡単に始められるサービスが充実しており、投資デビューの方はぜひチェックしてみてください。

有価証券投資に関する重要事項 (大和コネクト証券)